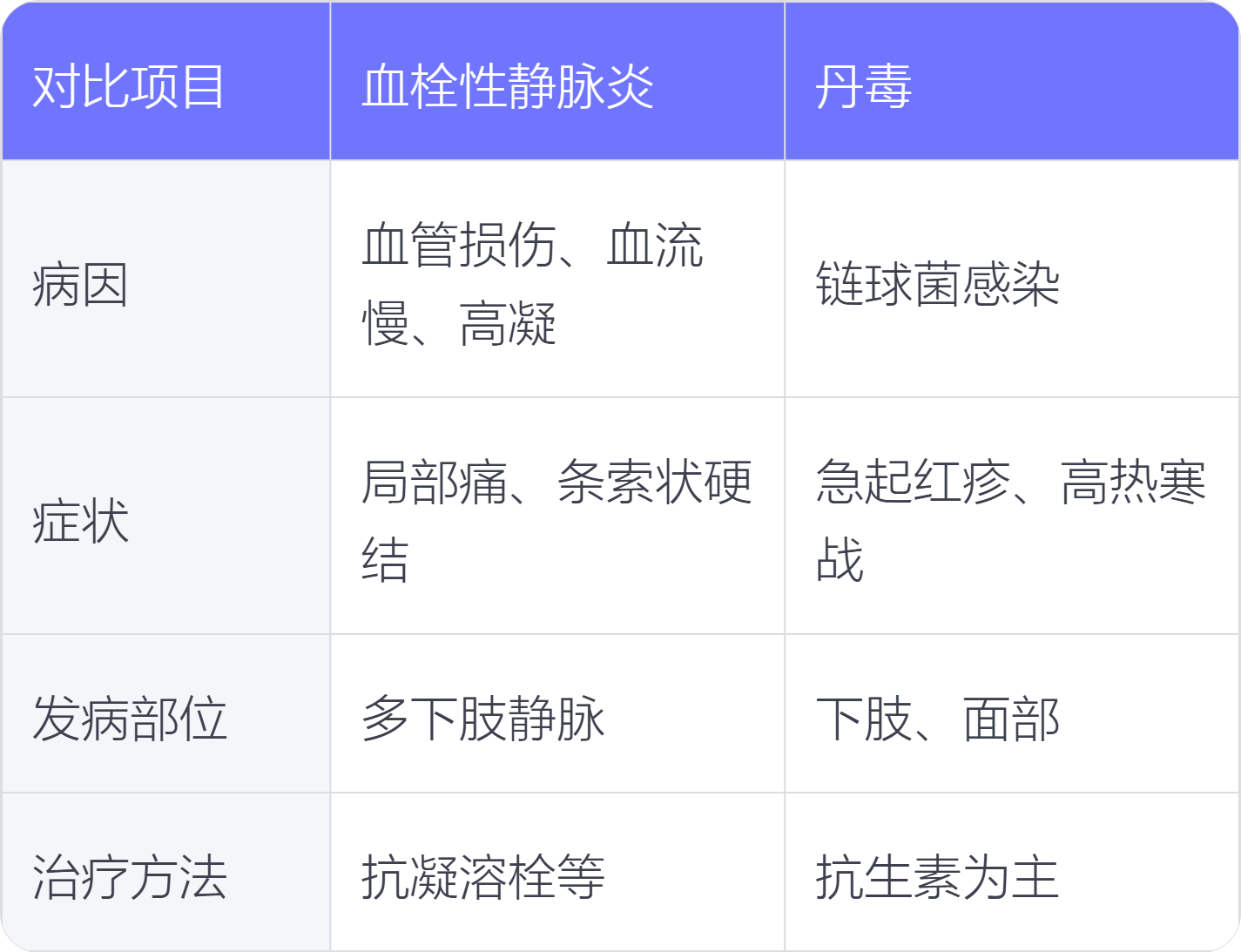

血栓性靜脈炎和丹毒在病因、癥狀、發(fā)病部位、治療方法上存在不同 。

1.病因:血栓性靜脈炎主要因血管壁損傷、血流緩慢、血液高凝狀態(tài)等引發(fā),如長期臥床、手術(shù)創(chuàng)傷等;丹毒通常由乙型溶血性鏈球菌感染所致,常通過皮膚或黏膜細微損傷處侵入。

2.癥狀:血栓性靜脈炎表現(xiàn)為局部疼痛、壓痛,沿靜脈走行可觸及條索狀硬結(jié),皮膚紅腫相對局限;丹毒起病急,局部皮膚呈片狀紅疹,色鮮紅似玫瑰,界限清楚,表面緊張發(fā)亮,迅速向四周蔓延,伴有高熱、寒戰(zhàn)等全身癥狀。

3.發(fā)病部位:血栓性靜脈炎多發(fā)生于下肢深靜脈、淺靜脈,也可見于上肢靜脈;丹毒好發(fā)于下肢和面部。

4.治療方法:血栓性靜脈炎治療以抗凝、溶栓、改善循環(huán)為主,如使用肝素、華法林等藥物,必要時手術(shù)取栓;丹毒主要采用抗生素治療,首選青霉素,同時局部硫酸鎂濕敷。

日常需注意保持皮膚清潔,避免皮膚損傷,積極治療基礎(chǔ)疾病。若患有下肢靜脈曲張等易引發(fā)血栓性靜脈炎的疾病,應(yīng)避免久站久坐,適當活動。對于丹毒患者,治愈后仍要注意預(yù)防復(fù)發(fā),防止再次感染。患病期間都應(yīng)嚴格遵醫(yī)囑治療,定期復(fù)查。